"Wer das Buch Jona

versteht, versteht das gesamte alte Testament", beginnt Eugen Drewermann

am 10.10.2001 in der Urania

seinen Vortrag über das 10 prophetische Buch "Jona" des alten Testaments.

Wer also die Botschaft dieser 3 Seiten begriffen hat, verstehe auf

welchen (einfachen) Grundlagen nicht nur das Judentum, sondern somit

auch das Christentum und der Islam stehen.

Eugen Drewermann, der Ende der 90er Jahre vor allem bekanntgeworden

ist durch den Streit über die Abtreibungsfrage mit dem damaligen Paderborner

Erzbischof Degenhardt (mittlerweile zum Kardinal ernannt), setzt sich

für eine kritisch-historische Erforschung und Deutung der Bibelgeschichten

ein. Denn die Bibel ohne Kritik, ohne geschichtliche Zusammenhänge,

ohne gesellschaftliches Bewußtsein wirke wie Gift. Eine Bibel-"Deutung"

nach Art der katholischen Führungselite, wo Jungfrauengeburt Jungfrauengeburt,

Auferstehung Auferstehung, eine Wundertat eine Wundertat ist, zerstöre

den Glauben. Schlimmer noch, kann man fortsetzen, eine Auffassung

über ein religiöses Bekenntnis, die dieses "prinzipiell" über andere

Bekenntnisse stellt, wie manche Bischhöfe nach

Ansicht Drewermanns meinen und der Repräsentant dieser Religion,

mithin also auch der Urahn jedes einfachen Christen, der übermenschlich

ist, fördern Intoleranz, Arroganz und Ignoranz gegenüber fremden Glauben

und in Folge, gegenüber fremden Kulturen. Und so müsse man auch

das Buch Jona und alle übrigen Bibelgeschichten verstehen: als Dichtung,

die im historischen Sinne falsch sei, auf einer anderen Ebene aber

Wahrheiten transportiere. Wahrheiten über den Menschen im Allgemeinen,

über das Selbst, über das Zusammenleben von Menschen. Als symbolische

Ausdrücke von utopischen Zuständen, von Wünschen auf eine bessere

Welt, aber auch von Elend und menschlichen Unzulänglichkeiten, die

häufig eingebettet sind in (verfremdete) historische Kontexte und

Ereignisse. Worum geht es im Buch Jona?

Und warum nimmt diese kleine Geschichte für Drewermann eine zentrale

Stellung in der Bibel ein?

Es geht,

ganz allgemein, um die Erkenntnis des eigenen Selbst und dessen Akzeptanz

als Grundlage für Menschlichkeit.

Eine prähistorische

Satire

Drewermann las den Text des Buches Wort für Wort vor, bat aber darum,

weniger auf den Inhalt zu achten, als mehr auf den Schreibstil und

die Gefühle, die dadurch in einem selbst ausgelöst werden. Unweigerlich

achtet man aber nun doch auf den Inhalt, gerade wenn man die Geschichte

noch nicht kennt. Und auch in Anbetracht eines Schreibstils, der mit

unserer heutigen Prosa nicht mehr zu vergleichen ist, ist es schwer,

überhaupt ein Gefühl beim Lesen oder Hören des Textes zu gewinnen;

ein Umstand, der sicher auch auf die anderen Bibelgeschichten zutrifft

und ein Grund sein könnte, weswegen man vor der Lektüre der Bibel

eher zurückschreckt. So wie heute in Bezug auf z.B. Artikel in Zeitungen,

führte Drewermann aus, sei auch bei den Bibelgeschichten das Genre

oder der Stil, in denen sie überliefert sind, von großer Wichtigkeit.

Denn die Bedeutung eines Textes sei stark abhängig davon, in welcher

Form er erzählt wird: ob als reiner Prosatext, ob als Gedicht, als

Märchen oder als Satire - der Inhalt kann der gleiche sein, aber die

Bedeutung wandelt sich. Das Buch Jona sei in einfachster, fast naiver

Sprache verfasst, jedoch voller zum Teil sarkastischem, aber liebevollem

Hintersinn; wenn das Buch heute geschrieben worden wäre, wäre wahrscheinlich

ein satirischer Essay herausgekommen. Und tatsächlich, nachdem Drewermann

uns diese Deutung gegeben hat, sah ich den Text aus einer anderen,

vielleicht weniger Bibel-respektvollen, Perspektive.

Jona ist schon eine ziemlich lächerliche Figur: erst flieht er vor

seiner Verantwortung, den Heiden in Ninive zu predigen ausgerechnet

auf ein Schiff, dass nur so von Heiden wimmelt, dann verschließt er

die Augen vor dem Unvermeitlichen (legt sich zum Schlafen hin), will

dann lieber sterben und schließlich, als er im Grunde das erreicht

hat, was er wollte und im Bauch des großen Fisches von allen und jedem

für alle Zukunft zufrieden gelassen werden kann (oder um es tiefenpsychologisch

zu deuten: den Raum der tiefsten Sehnsucht des Menschen gefunden hat

- der Fischleib als Sinnbild für den Mutterleib), empfindet er diesen

Zustand plötzlich als unerträglich (der Fischleib auch als Sinnbild

für den "Gefängnisraum der Verzweiflung") und will mit einem Male

doch das tun, was Gott ihm befahl. Doch nachdem er seinen Auftrag

ausgeführt hat, ist er immer noch nicht glücklich, ärgert sich darüber,

dass nur geredet und nicht gehandelt wird und verfällt am Ende in

eine lebensverneinende zornige Grundhaltung. So gesehen muss man sich

wirklich fragen, ist dieser Mensch eigentlich jemals zufrieden mit

dem, was er tut?

Die Bedeutung

Gerade hinter dieser permanenten Unzufriedenheit Jonas und seiner

lächerlichen Existenz verbirgt sich die Botschaft der Geschichte.

Jona sind wir. Jona ist der Mensch, der permanent vor sich selber

flieht, nicht wahr haben will, wie er wirklich ist, seine innersten

Bedürfnisse und Bestrebungen nicht anerkennt, weil sie ihm irgendwie

nicht in den Kram passen oder der etwas anderes darzustellen versucht,

als er ist. Oder in den Worten von Albert Camus, den Drewermann mehrmals

zitiert: ein Mensch, der sein innerstes Ich nicht anerkennt, lebt

eine "Jona-Existenz". Dass aber eine Erkenntnis und Anerkennung des

eigenen Selbst nicht so einfach ist wie es zunächst erscheint, zeigt

sich spätestens in Jonas Reaktion auf Gottes ausbleibende Taten. Denn

etwas tun oder auch eine Einstellung zu etwas entwickeln bedeutet

noch lange nicht, auch mit voller innerster Überzeugung dahinter zu

stehen. Denn wenn man wirklich zu dem Menschen geworden sei, der man

ist, werde man zum wahren Christen (und man kann ergänzen, zum wahren

Juden, Moslem, Hinduist...), so Drewermanns Folgerung. Das bedeutet,

man handele, wie Gott es in dem Fall der Jona-Geschichte tut: mit

Barmherzigkeit, Verständnis und Toleranz gegenüber anderen Menschen.

Dann zählten Attribute wie Beruf, Herkunft, Nationalität, Glauben,

Geschlecht, Alter usw. als Bewertung des Menschen nichts mehr.

Diese Deutung der Jona-Geschichte beantwortet im Grunde die Frage,

um die der Vortrag die ganze Zeit kreiste: "Wie ist wirklicher christlicher

Glaube zu greifen und zu ergreifen?" Schließlich werden wir alle von

Geburt an, durch die "Taufgnade", sozusagen automatisch zu Christen;

das Christ-Sein ist naturalisiert. Aber wozu führt das Verständnis

eines Gnadentums von Geburt an ohne einen Werdeprozeß? Es führt zu

einem Exklusivitätsdenken: Wir (die Christen,...) vertreten die Wahrheit,

wir sind im Recht, wir sind die besseren Menschen usw.; es führt dazu,

dass man sich im Recht (Gottes) wähnend, Unrecht tut.

Der Schritt zu den aktuellen Ereignissen ist nur klein und lag während

des gesamten Vortrags förmlich in der Luft. Drewermanns Stellungnahme

dazu war dann auch eindeutig: "Unendliche Gerechtigkeit paßt nicht

auf endliche Menschen", "sind wir denn himmlische Chirurgen, die das

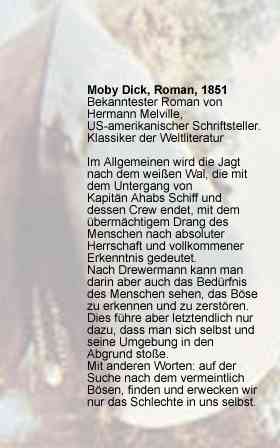

Böse im OP beseitigen" oder den Roman Moby

Dick heranziehend, der nach Meinung Drewermanns einige

Parallelen zu dem Buch Jona aufweise: "es ist nicht möglich, das Böse

zu jagen und zu bezwingen", man sorge dadurch nur für seinen eigenen

Untergang.

Der Vortrag

Ein sehr beeindruckender Vortrag, in dem Drewermann sprunghaft von

einem emotionalen Zustand in den entgegengesetzten wechselte; von

einem extrem sanften, fast etwas naiven, Mitleid mit den "einfachen

Menschen", die in ihrer Orientierungslosigkeit häufig "einfach

nicht wissen, wo recht und links, gut und böse ist", bis hin zu einer

bissigen Wut gegenüber der Unbeweglichkeit, Arroganz und Intoleranz

vieler Kirchenvertreter. Auch ein Vortrag, der sehr informativ war,

vor allem deswegen, weil Drewermann viele Seitenblicke auf andere

literarische Werke warf, auf Camus, Kirkegaard,

Melville

und für den der historische Kontext wichtig ist. Mich beeindruckte

vor allem Drewermanns Sprache und Sprachstil: Einerseits sehr erzählerisch-informativ,

so dass man gerne und leicht folgen konnte, andererseits sehr weich,

harmonisch und "friedfertig". So ist sein Stil auf einer

ungewohnten, manche würden vielleicht einfach sagen: pastoralen, Sprachebene

anzusiedeln und unterscheidet sich angenehm von dem, was man, gerade

in jüngster Zeit, überall zu hören und zu lesen bekommt. Ich denke,

eine solche Sprache sollte öfter gesprochen werden. Sie würde uns

vielleicht ja auch eine andere Sicht auf die aktuellen Ereignisse

erlauben, ohne dass man beim Diskutieren über Krieg und Frieden als

Vertreter der zweiten Position ständig in "Argumentationsnot" gerät,

wenn es um die Frage geht: "was würdest du denn tun?"

Zur nächsten Arbeitsprobe

Zurück